研究会主査より

現地コーディネーターより

対馬市島おこし協働隊OB

佐藤 雄二

今年の3月まで、対馬市島おこし協働隊(地域おこし協力隊)をしておりました佐藤雄二と申します。

第1回研究会のお誘いを受けた時、最初は人工知能と地域の課題というあまり関連性のないことの掛け合わせが面白そうと思い、遠路はるばる参加しました。まさか、次回開催地の打診を受けるとは思ってもいませんでしたが。

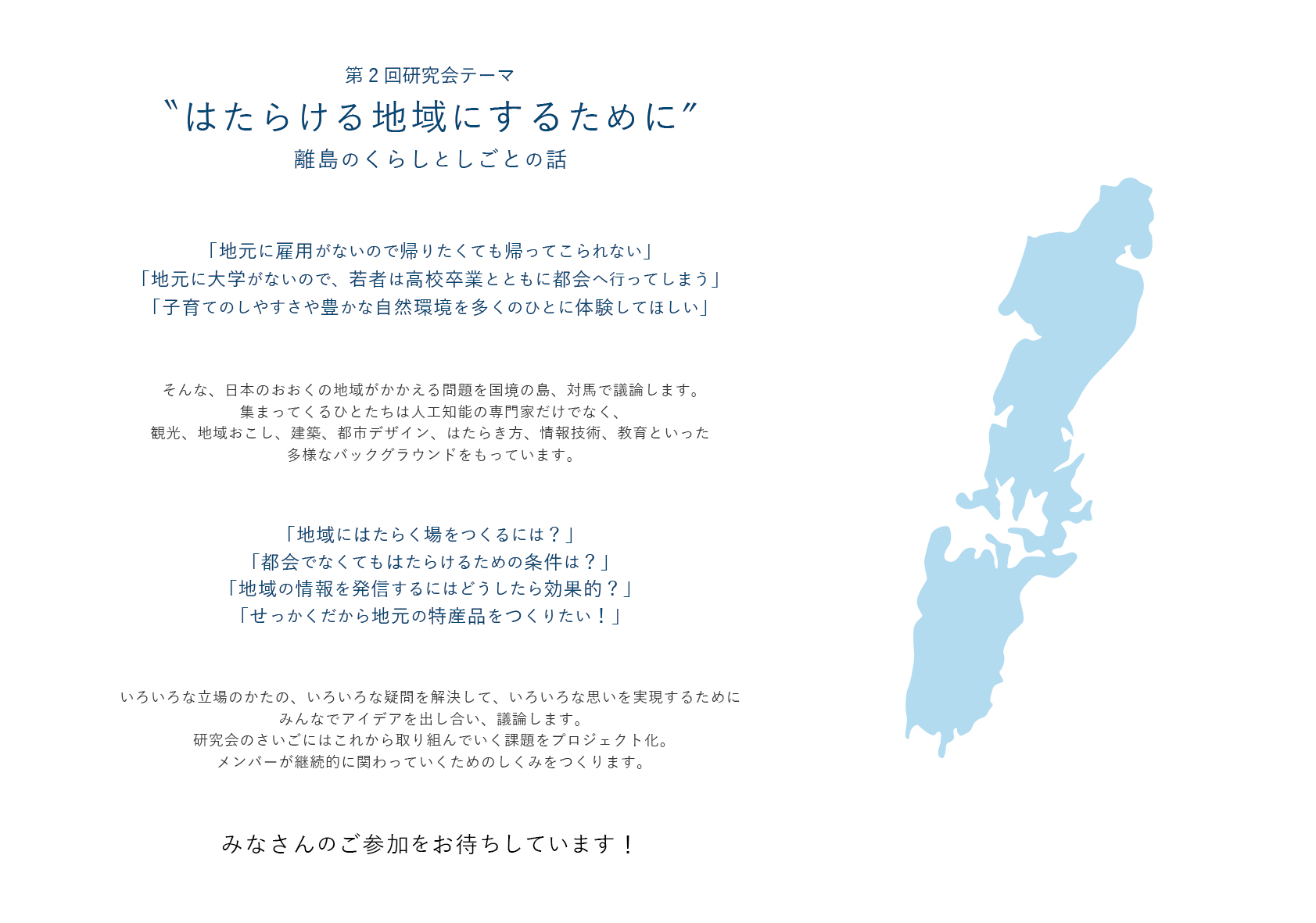

とはいいながらも、対馬には類い稀な自然・歴史・文化・産業といった地域資源があり、またインバウンド観光や平成の大合併による広域行政など、良いのか悪いのかはともかく、地域における様々な課題があります。そして、解決に取り組む市民の方々もいらっしゃいますので、研究フィールドとして非常にふさわしい場所だと考えています。

この研究会に前回参加した時印象に残っていることは、様々な経歴を持った方が集まり多面的な視点から解決に資するアイデアを出し合い発展させていくことや、立ち上げたプロジェクトを実社会に向けて応用していこうとする姿勢ももちろんですが、なにより幹事の方々をはじめご参加のみなさんのお人柄の良さと好奇心や知識欲が旺盛で、早速なにか一緒にやりたいと感じさせるような魅力的な方々ばかりでしたので、とにかく場にいることが非常に楽しいことでした。そのようなわけで、いらっしゃったみなさんが対馬で見たり感じたりされたことから、どのようなアイデアが生まれるか大変楽しみにしております。

地方でコンベンションが行われる機会があまりありませんので、色々とご不便などお掛けすることもあろうかと思いますが、この研究会を対馬で開催すること自体がひとつの地域課題解決に対する取り組みでもありますので、何卒ご協力いただけると幸いです。参加者のみなさまを最善を尽くしてお迎えいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

実行委員より

第2回研究会 実行委員長

(株)岡村製作所

池田 晃一

専門分野

グループワーク分析 知的生産性評価 新しいはたらき方

専門分野説明

チームで最高の力を発揮するために求められる環境や議論の方法について研究しています。テレワークや地方移住など新しいはたらき方についても近年関心をよせています。

研究会参加者に向けてメッセージ

研究者や技術者が地域の問題と向き合い、実践的に解決していくにはどうしたらいいのでしょうか。近年関心が高まっているテーマということで、本研究会のほかにもたくさんの試みがおこなわれています。

そんな中、私たち、市民共創知研究会のメンバーが大切にしているのは、結論が出るまで熟考したり、足並みをそろえることを過度に意識するのではなく、「できるところからやってみる」という姿勢です。

この第2回研究会自体も、「さらなる共創の場をつくりたい」という第1回参加者の情熱からデザインされています。

問題解決の方法論や、意思決定支援といったテクノロジーでまちを活性化しようとしている研究者、市や地元関係者との密な関係を模索している島おこし協働隊の方、Web技術で研究会の魅力を発信する学生の面々。

いろいろな方が「共創が生まれる最高の3日間を」という目標のもと、持っているものを惜しみなくつぎ込んでプログラムしてきました。

そんな場に欠かせないのは、まちのことを真剣に考え、何かできないかと思っているみなさんです。特別な技術や資格がなくても、まちに対してできることはたくさんあります。

この機会にまちに対してはたらきかけるきっかけをつかんでいただければ幸いです。

実行委員一同、みなさんと対馬で会えることを楽しみにしております。

市民共創知研究会とは

市民共創知研究会は、その名の通り、わたしたち市民が抱えている問題に対してみんなで対話し、解決策を見つけ出し、実践的に解いていくことを目的としています。

実際に、いろいろな地域にうかがい、対話をさせていくときに私たちが大事にしているのが抽象的な議論と実践的な問題解決のバランスを取ることです。

学者や技術者は問題を抽象化し、いずれの場合にも対応できるような枠組みや技術を確立しようとします。その結果は研究成果や特許として全人類で共有可能ですが、個々の細かな問題を解決するには使いにくかったりします。

一方、本当に問題に直面している人たちは、今すぐにでも使える技術や知識を求めます。しかし、その場しのぎの解決策を選択しがちで、たとえうまい結果に至ったとしても、その技術や方法を継承したり、ほかの人と共有することには無関心なこともあります。

私たちは「共創」を考えるとき、こうした抽象と実践のどちらも欠かすことができないと考えています。一見、正反対のこの二つを結びつけるのが「共通善」です。「地域の明るい未来をつくる」とか「高校生に豊かな学びの場を」といった私たちが抱えている細かな課題を包む、大きな課題がこれにあたります。

「共通善」を設定したら、各人がとにかくできることから手を動かして取り組んでみることが重要です。倫理的、法規的な問題がなければ、とにかくやってみることです。相手の出方を探るとか、責任を分担することばかりに時間を使っていても、問題解決は一歩も進みません。実践的な活動こそが問題を打破していきます。

ただし、その活動をただやりっぱなしではなく、しっかりと記録し、分析することも重要です。どうやって問題は解決されたのか、どうやってコミュニティが活性化したのか。そこで起きていたことの記録から、なにか特徴や方法が取り出せるかもしれません。問題解決のための基礎技術や、抽象的な枠組みが発見できれば、再び現れた問題に挑むときに有効な武器となるでしょう。

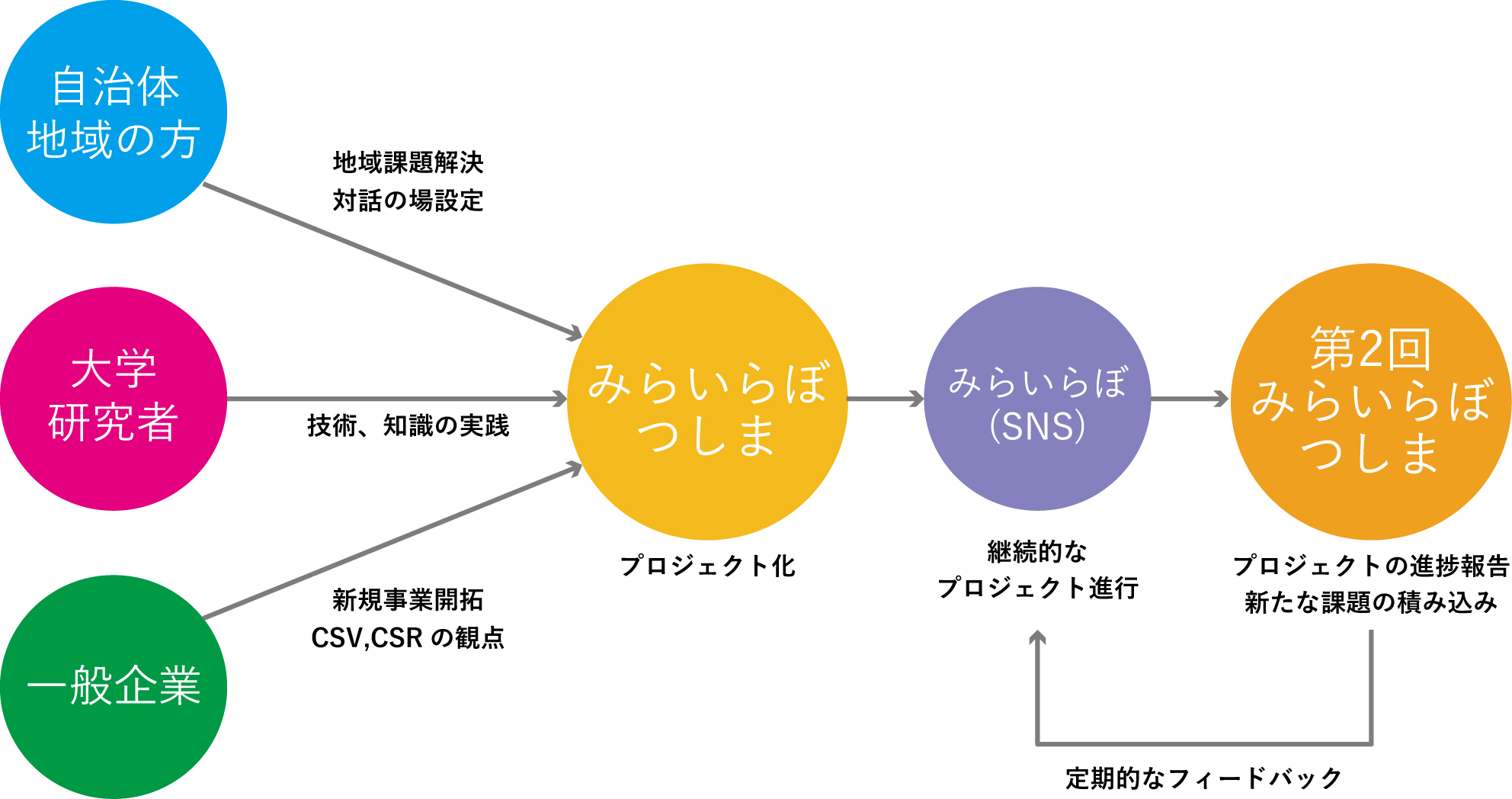

私たちはフィールドワークを含め、はいっていく地域の予習・体験を重視し、参加者が抱く「借りてきた問題感」を解消するとともに、「みらいらぼ」のようなプロジェクトの継続を支援するシステムなどを用いて地域の問題に寄り添っていこうとしています。

地域が抱える諸々の問題に対して「共通善」を掲げ、実践と抽象のバランスを意識しながら地域の方とともに取り組んでいくのが市民共創知研究会だといえます。

みらいらぼの紹介

みらいらぼは、誰もが自分の夢を持ち、夢を実現できる世界を実現します。対話で多様な分野の人たちと関わることで夢を見つけ、みらいらぼで世界中の人たちの意見や知見を貰いながら、夢を実現を行います。

みらいらぼへのリンク

問い合わせ

研究会の内容やスケジュール、参加に際して気になる点がありましたら、下記アドレスまでお問い合わせください。

ikeko20471120[at]gmail.com

送信時には[at]を@に変換してください。

また、細かな情報は研究会のFacebookページに掲載しております。ご参照のうえ、コメントを投稿いただくことで問い合わせをすることもできます。

名古屋工業大学

伊藤 孝行

所属

名古屋工業大学 情報工学専攻 専攻長 情報工学教育類 教育類長 創造教育課程 教授

専門分野

人工知能、マルチエージェントシステム、コレクティブインテリジェンス

合意形成、計算論的メカニズムデザイン、ゲーム理論

専門分野説明

人工知能について研究をしていますが、特にたくさんの人工知能がいた場合(マルチエージェントシステムと呼ばれます)に何ができるのか、どのように人類を支援できるのかという点を、理論的側面から実用的側面まで研究開発しています。

研究会参加者に向けてメッセージ

新しいビジョンと実際に現場で使える技術やシステムの実現がもっとも重要と考えています。研究室全体としては、人工知能やマルチエージェントをはじめとして、センサーネットワーク、Drone、データサイエンス、シミュレーション、ソフトウェア開発、スマホアプリ開発などやっておりますので、様々なプロジェクトに貢献できればと思います。